患者王阿婆,年届八十,既往有长期颈椎病病史,常年自觉上肢酸痛无力。一个月前出现肢体无力加重症状,便求助于当地诊所,进行颈椎牵引治疗。不料治疗后非但没有缓解,王阿婆“颈椎病”的症状还逐渐加重,甚至进展到四肢无力,呼吸困难,连眼皮都抬不起来。家属发现异常后,连夜将王阿婆转送到漳州市中医院住院进一步治疗。

负责接诊患者的骨伤科郑庆丰副主任医师在初步检查后当即察觉到不对劲:“患者虽然目前的部分症状看似符合脊髓型颈椎病的临床表现,但其全身性肌无力的症状表现尤为突出,结合相关颈椎磁共振结果所见,患者颈髓压迫的程度与临床症状严重度不符,必须考虑其他病因。”基于该病例的特殊性,骨伤科随即联系相关学科专家展开会诊。

脑病科郭进财主任医师调阅患者的相关资料后,给出了自己的诊断方向:“患者有非常明显的眼睑下垂表现,并且还出现了动眼神经麻痹症状,建议先做个新斯的明试验。”

在场医生顿觉茅塞顿开,拍手称道:“是啊!我们应该优先考虑是不是重症肌无力!”

医疗小tips:重症肌无力

重症肌无力是一种自身免疫性疾病,因抗体攻击神经肌肉接头的乙酰胆碱受体,导致信号传递障碍,引发波动性肌无力。典型症状包括眼睑下垂、复视、吞咽困难及活动后肌力减退,严重时可致呼吸危象。由于其在临床上发病率较低,故容易与代谢性疾病、甲状腺疾病、颈椎病及脑干病变等类似症状疾病混淆,需通过抗体检测和新斯的明试验确诊。

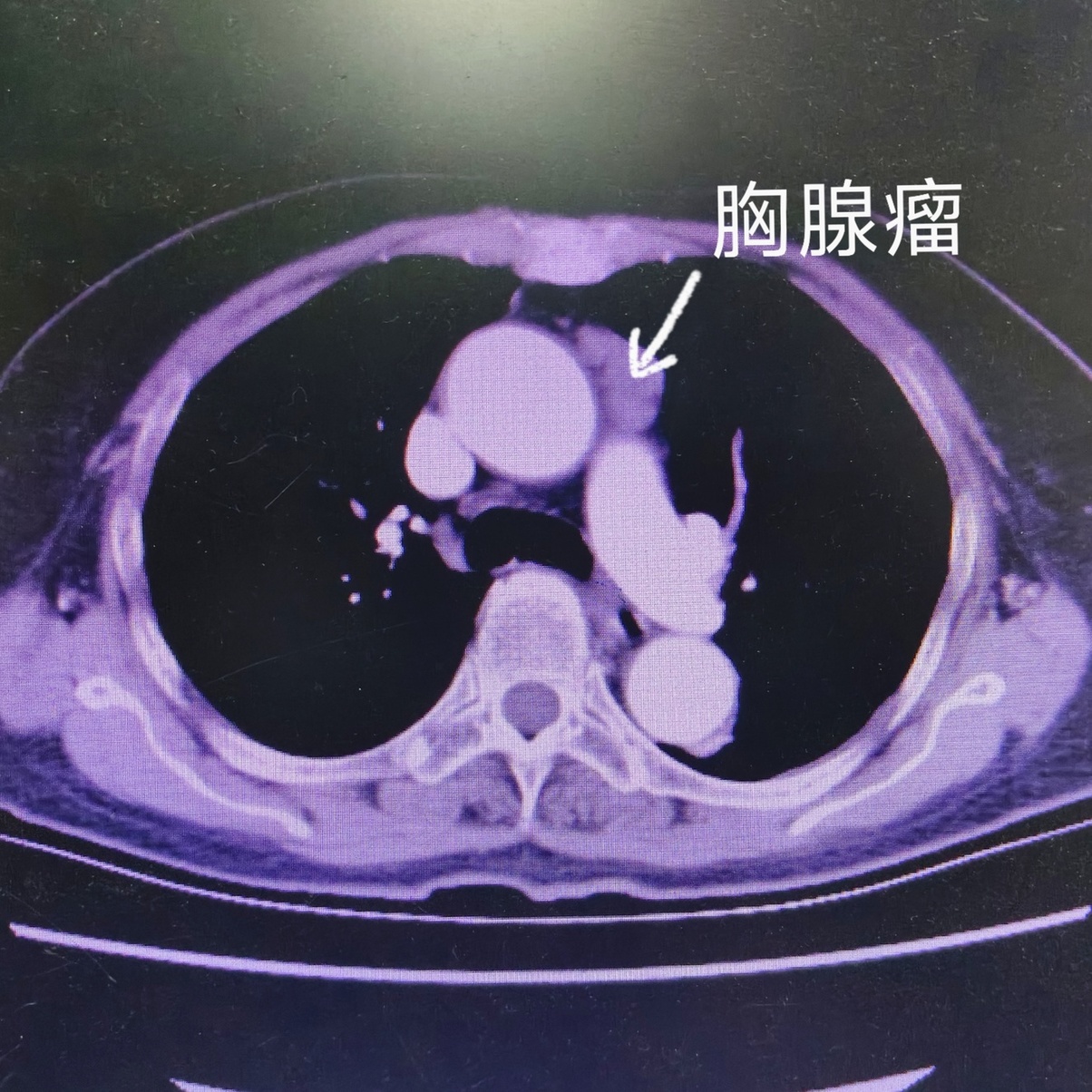

与此同时,胸心外科陈检明副主任医师在查看患者胸部CT后也发现了端倪:“患者前纵膈可以看到一个直径达4cm的胸腺瘤,完全有可能是重症肌无力合并胸腺瘤的亚型。”

医疗小tips:胸腺瘤

胸腺瘤是一种长在胸口正中央(前纵隔)的肿瘤,起源于胸腺,这个器官在儿童时期负责训练免疫系统的“新兵”(T细胞),但成年后会逐渐退化。胸腺瘤属于原本应该退化的胸腺组织的异化增生,虽然大多属于良性肿瘤生长缓慢,却有极大的恶性倾向,可能向周围组织浸润扩散,或引发全身免疫系统“暴走”。

它和重症肌无力(MG)的关联堪称“狼狈为奸”。约15%的MG患者体内藏着胸腺瘤,而30%-50%的胸腺瘤患者会逐渐出现眼皮下垂、吞咽无力,甚至呼吸困难等MG症状。这是因为胸腺瘤会通过异常免疫激活(如产生攻击神经肌肉接头的抗乙酰胆碱受体抗体)诱发肌无力症状,从而导致合并胸腺瘤的重症肌无力患者病情更重。值得欣慰的是,有相关文献证实,手术切除胸腺瘤能让60%-70%的患者肌无力症状明显缓解,尤其是年轻女性患者,甚至有完全康复的可能。

明确诊疗方向后,我院立即为王阿婆完善了相关检查,并进一步确诊为“重症肌无力(Ⅲ型)、胸腺瘤(Ⅱ期)”。王阿婆随即被转入了脑病科进行进一步的胆碱酯酶抑制剂联合免疫调节治疗,配合针灸穴位刺激及定制化的涵盖吞咽功能训练、呼吸肌锻炼和心理疏导等一系列对症治疗。由于早期发现且治疗及时,王阿婆四肢瘫软、全身无力、眼睑下垂等症状得到了有效的缓解。看着王阿婆症状日渐缓解,家属在欣喜之余又提出了新的诉求:能否将胸腺瘤这颗定时炸弹也解决掉?

“急性爆发型的胸腺瘤往往进展迅速、症状重,如果没有早期及时诊治,死亡率是极高的,所以大多数患者在急性期都没有合适的手术时机。该病例由于早期发现症状控制得好,再加上肿瘤浸润的程度较轻,胸外科有信心以较小的创伤切除肿瘤。然而由于重症肌无力本身对呼吸肌群的抑制,有可能因手术中麻醉的刺激而加重,导致病人出现急性窒息。所以,真正的压力是给到麻醉科和手术室的。”在转诊至外科病房后,陈检明副主任医师向家属系统性地介绍了进一步手术治疗的关隘。

经过一番缜密的论证和紧锣密鼓的准备后,在麻醉科杨少华主任、肖丽芳主治医师及手术室相关护理团队等多学科协作保障下,手术如期开始。术中,我院胸心外科团队在胸腔镜下精细解剖,逐层分离,顺利为王阿婆实行了“胸腔镜下胸腺扩大切除术”。术后,患者被送入ICU继续观察。令人欣慰的是,因为麻醉用药控制精准,且手术耗时短,代谢影响小,患者自主呼吸迅速恢复,生命体征稳定,很快便顺利拔除气管插管并转回普通病房继续对症治疗。

患者在术后恢复良好,全身乏力症状逐步改善,各项生命体征稳定,已于术后一周出院回家修养。

“真心感谢漳州市中医院的胸外科、脑病科、骨伤科、麻醉科及一系列我们叫不出名字的科室,正是在他们的通力协作下,老人家才能得到如此成功的救治。”当带着呼吸自如、活动自在的王阿婆前去办理出院时,家属发出了由衷的致谢。

本例高危胸腺瘤合并重症肌无力患者的成功救治,彰显了漳州市中医院多学科诊疗体系的技术优势。从精准的诊断及治疗,到外科微创技术的娴熟应用;从麻醉团队的精准调控,到中医康复的特色介入,充分体现了现代医学与传统医学的深度融合。未来,我院将持续优化疑难、急危重症的多学科联动救治流程,以“仁爱、敬业、传承、创新”的核心理念,为闽南地区群众构筑坚实的健康屏障。